家族信託の活用事例|子供がいない夫婦の家族信託

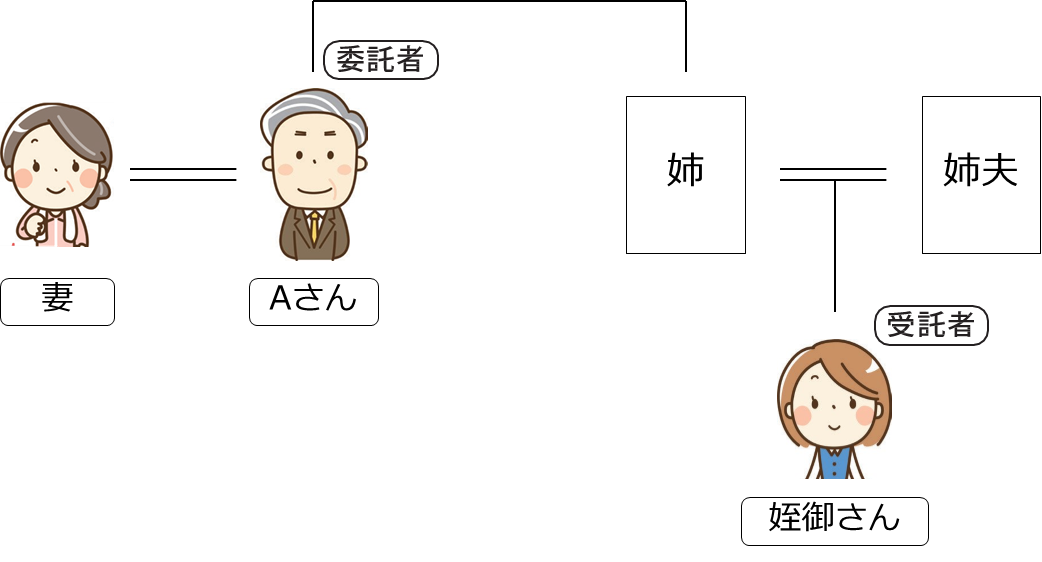

【信託の対象となるご家族・ご親族】

① Aさん(夫):70

② 妻:65歳

③ 姪御さん:Aさんの姉の子(長女)

【Aさんの状況】

Aさんの自宅は先祖代々受け継いできたもので、今後はAさんの家系である姪御さんにこの自宅を継いで欲しいと考えていました。

妻に相続させると妻が亡くなった後、自宅は妻の親族に渡ってしまうからです。

これでは先祖代々の不動産を守ることが出来ません。

【解決案】

信託契約の内容は次のとおりです。

【委託者】Aさん

【受託者】姪御さん

【受益者】第1 Aさん

第2 妻

第3 姪御さん

【想定できる結果】

①まずはAさんが自宅に住み続ける権利(受益権)を持つことができます

②Aさんが亡くなった後は住み続ける権利(受益権)を妻に指定しておくことで、妻は安心して自宅に住み続けることができます。

③そして妻が亡くなった後は姪御さんに住む権利(受益権)を与えるという二段構えの対策をすることで、先祖代々の自宅を守れます。

民事信託における注意点

民事信託を活用するためには以下の点に注意しましょう。

(1)認知症発症後に民事信託はできない

(2)信託契約では公正証書を作成する

(3)民事信託をする時は遺留分に気を付ける

ここから、民事信託活用時の注意点について、一つずつ解説していきます。

(1)認知症発症後に民事信託はできない

民事信託を使えば、万が一自分が認知症になった場合に備えることができますが、逆に、認知症を発症した後では基本的に民事信託はできません。

意思能力がないと判断されると信託契約を結ぶことはできないので、民事信託の活用を検討する場合には、判断能力が低下する前に早めに手続きを進めることが重要です。

(2)信託契約では公正証書を作成する

信託契約を結ぶ際に委託者と受託者だけで契約を交わしてしまうと、後々にトラブルが起きる可能性があります。

信託契約を結んだ時点ですでに認知症を発症していなかったのか、信託契約自体が無効ではないのか、事後的に争いにならないようにするためにも公正証書で信託契約を作成するようにしましょう。

公証人が立ち会う公正証書の形で作成すれば、後から信託契約自体の効力を否定される心配がなくなります。

(3)民事信託をする際には遺留分に気を付ける

民事信託そのものが比較的新しい制度であり、遺留分との関係については判例の数があまり多くありません。

しかし、民事信託によっても遺留分(一定の相続人に最低限保証された、遺産を相続する権利)を侵害できないと考えるのが自然です。

信託を行った結果として特定の人に財産が偏ると、相続が起きたときに他の相続人から遺留分侵害額請求を受けたり相続トラブルになる可能性が出てきます。

他の相続人の遺留分に注意して信託契約の内容を決めることが必要です。

まとめ

近年注目されている民事信託は、認知症になった場合への備えや相続対策として、成年後見制度とは違って財産の柔軟な管理・活用が可能で、遺言書とは異なり数世代に渡って財産の承継の仕方を決められるので注目されています。

相続トラブルを回避できたり自分が死んで相続が起きた後の家族の生活保障に役立つなど、メリットが大きい制度なのでぜひ活用してください。

民事信託に関する無料相談実施中!

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-783-380になります。

お気軽にご相談ください。

サポートメニュー

相続手続きに関するご相談をお考えの方へ

相続税申告に関するご相談をお考えの方へ

よくご相談いただくケース

お客様からの声、相談解決実績に関して