みなし相続財産とは

ここでは、相続税課税の対象となる「みなし相続財産」についてご説明します。

「みなし相続財産」とは、相続人が不動産や預貯金を直接相続していなくても、間接的に財産を取得したときは、実質的に「相続した」とみなされるものをいいます。

ですから、相続した財産と同様に、みなし相続財産には相続税が課税されます。

なぜ相続財産としてみなされるのか?

なぜ相続や遺贈で取得していないにもかかわらず、相続税法では相続財産として扱うのでしょうか。それは課税の公平を図るためです。

たとえば、「被相続人の死亡後に相続人の手に渡る生命保険金」は、民法上の相続財産ではありません。だからといって課税しないでいると、「すべての財産を生命保険金にかえてしまおう」と考えて実行する人も出てきます。

そうなると、課税が不公平になってしまいます。「現金100万円を相続する家は相続税がかかるのに、死亡保険金100万円が相続人に支払われる家では相続税がかからない」という状態が生じてしまうのです。

こういったことにならないよう、相続や遺贈と同様の経済効果をもたらす財産には、「相続があった」とみなして相続税を課税するのです。

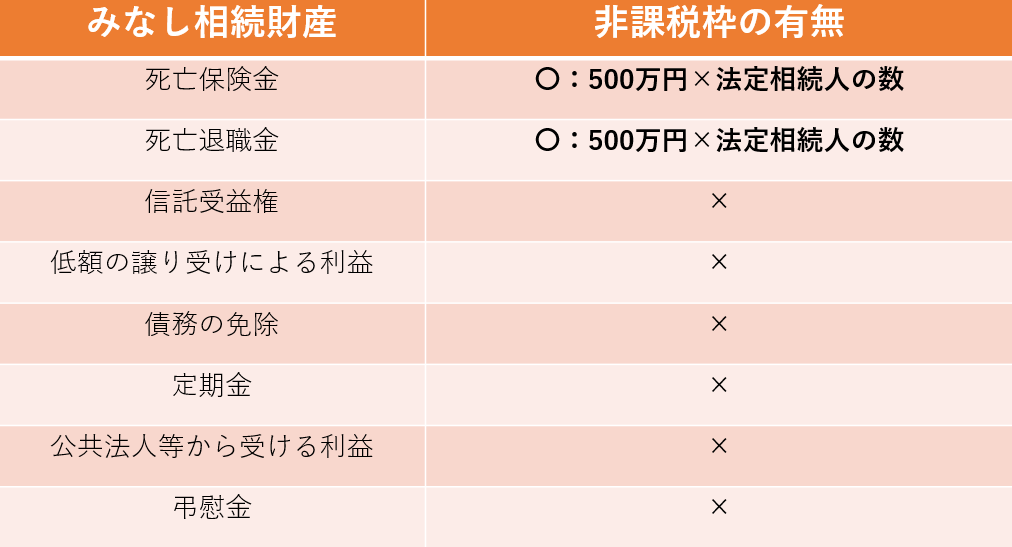

みなし相続財産とされるものと非課税枠の有無は?

税法上、みなし相続財産とされるのは、以下のものがあります。

1.死亡保険金・死亡退職金

被相続人の死亡によって保険会社から、支払われる死亡保険金や勤務先から支払われる退職金、功労金には、相続税が課税されます。

ただし、両方とも一定の非課税枠が設けられています。

非課税枠とは?

死亡保険金と死亡退職金にはそれぞれ「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。この金額になるまで、死亡保険金にも死亡退職金にも相続税はかからないのです。

2.信託受益権

遺産を信託銀行などに預けて、管理、運用を任せることを”信託”といいます。

遺言によって信託があったとき、信託を委託した人以外の人が信託からの利益を受ける場合に相続税が課税されます。

3.低額の譲り受け

遺言によって、本来の時価よりかなり低い価格で財産を取得したときは、時価と売買価格の差額に対して、相続税が課税されます。

亡くなった父が、遺言で子供に時価8,000万円の土地を3,000万円で売却した場合などがこれにあたります。

4.債務の免除

遺言によって、借金を肩代わりしてもらったり帳消しにしてもらったときは、その金額に対して相続税が課税されます。

5.定期金

生保の個人年金や郵便局の年金など、被相続人が掛金を支払っていて、年金の受取人が被相続人以外の年金もみなし相続財産となります。

たとえ、相続開始したときに年金の給付がされていなくても、相続税が課税されます。

その他、適格退職年金で、保障期間中に年金の給付のあるものは、被相続人が掛金を支払っていなくても同様に課税されます。

6.公共法人等から受ける利益

交易を目的とする法人が財産を受け取った場合などで、その法人が施設の利用・余裕金の運用などについて特定の人に特別の利益を与える法人であるときにおいては、その特別の利益を受け取る者が、その利益を遺贈によって受け取ったものとみなされます。

7.弔慰金(ちょういきん)

弔慰金(弔慰金)とは、役員もしくは従業員が亡くなった際に勤務先企業が遺族に渡す金銭のことです。

もともと弔慰金は非課税でしたが、そのことを利用した多額の葬儀料が用いられることを防ぐために、相続税の課税対象になりました。

みなし相続財産の注意点

(1)遺産分割の対象とならない

死亡保険金も死亡退職金も相続税法では相続財産とみなされますが、民法上は相続人固有の財産です。そのため、遺産分割の対象になりません。

(2)「配偶者や子、親」以外が受け取ると相続税が2割増し

みなし相続財産の受取人が「配偶者や子、親」以外なら注意しましょう。納める相続税が2割増しになります。

特に相続人でない孫を死亡保険金の受取人に設定するときは要注意です。非課税枠が使えないだけでなく、相続税も1.2倍支払うことになります。「受取人を誰にするか」は慎重に検討しましょう。

(3)非課税枠があるのは死亡保険金と死亡退職金だけ

「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が適用できるのは、死亡保険金と死亡退職金の二つのみです。他のみなし相続財産には当てはまりません。

(4)生命保険契約は内容に注意

生命保険は契約内容によって課税が変わります。みなし相続財産となり非課税枠が適用されるものもあれば、非課税枠が使えないものもあります。さらに、みなし相続財産どころか民法上の相続財産として遺産分割の対象になるものもあります。契約内容には十分注意しましょう。

「結局、相続税はいくらかかるの?」|専門家による無料相談実施中!

ぎふ相続サポートセンターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。

「相続税がかかるかどうか知りたい」

「相続財産が把握できていない」

「相続税申告が初めてで、何から始めたらいいのかわからない」

このようなお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽に無料相談をご予約ください。

無料相談では、相続の専門家がお客さまのお話をしっかりとお聞ききし、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております。

サポートメニュー

相続手続きに関するご相談をお考えの方へ

相続税申告に関するご相談をお考えの方へ

よくご相談いただくケース

お客様からの声、相談解決実績に関して